こんにちは、クオリティハウスです!

今回は、住まいが建つまでの工程を優しく説明します。

これから全3回に分けて解説していきます。

木造2階建ての新築なら、工期はおよそ5ヶ月から6ヶ月かかります。

とはいえ、新築を建てるにあたり工程表(スケジュール)通りに進むのか?

不安になるお客様もいらっしゃると思います。

そこで、新築の工事に必要な工程を分かりやすく説明していきます。

もくじ

1. 新築について全体の流れを確認しましょう

2. 新築工事の各工程を解説(木工事は第2回目解説)

3. 天候は注意、工期の遅れる主な原因です(第3回目解説)

4. 新築の工事に関する工程についてのまとめ(第3回目解説)

1.新築について全体の流れを確認しましょう

先ずは、新築の工事がどのように進められるか確認していきましょう。

簡単な方法は工程表を確認することです。

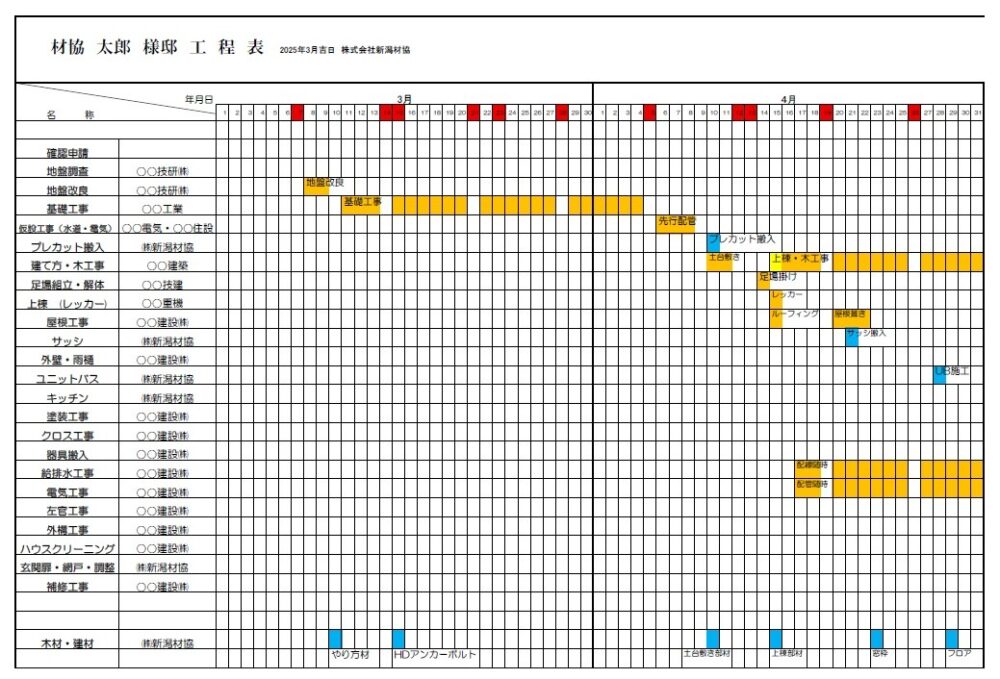

工程表は建設会社(現場責任者)、各業者さん、検査機関と施主様を結ぶ日程の打ち合わせシートです。具体的にはいつ、どの工種が入るか?工事中の検査日はいつか?完成はいつ頃等が分かるシートです。

建築工事は工程表が頼りです

新築の工事には、たくさんの業者さんが関わります。その為、各業者さん、職人さんが予定通りに進められるか、あらかじめ建築業者が工程表を作成して工事の進捗を管理していきます。

(例)材協 太郎様邸新築工事工程表

新築工事には大きく分けて5つ工程があります

① 地盤の調査と改良工事

② 基礎工事(第1回目はここまで説明します)

③ 木工事

④ 内装・設備工事

⑤ 外構工事

*地盤改良工事の前には地鎮祭と地縄張りを行います。

地鎮祭とは、建築工事を始める前に、土地の神様にその土地を利用する許しを得て工事の無事と建物の末永い安全を祈願する伝統的行事です。

地縄張りとは、敷地の建築位置に縄を張り、着工前に図面通りの位置を施主様と確認します。

まず、①地盤調査と改良工事の説明をさせて頂きます。

(引用:オムニ技研HPより)

調査方法は建物の4隅、中心部分、計5点をスクリューウエイト貫入試験で調査します。

スクリューウエイト貫入試験とは、荷重による貫入と回転による貫入を併用して地盤の硬軟または締まり具合を判定するための地盤調査方法です。戸建て住宅などの小規模建築で多く用いられています。コンピューター制御を取り入れた全自動式を用い、より正確な測定を行っております。

解析 建物の荷重と基礎の工法、計画建物の設計接地圧により適切な地盤改良方法を決定します。

(引用:オムニ技研HPより)

地盤改良工事です。

さあ、いよいよ基礎工事の始まりです。

①丁張り出し

建物の位置、高さを貫板、杭を使い適切に出します。

②掘削(今回はベタ基礎について説明します)

丁張に基づいて、位置、根切り(掘削)していきます。

もちろん改良杭の位置、高さが合っているか確認もしていきます。

捨てコン打設です

③配筋、型枠工事

型枠は図面通りに幅、厚さがとれているか、コンクリートと鉄筋のかぶり厚さがとれているか確認します。現地で納品された鉄筋がJIS適合品かも確認します。

せん断補強筋ピッチ確認です。

内部土間配筋ピッチ確認です。

④アンカーボルト、ホールダウン金物の設置、基礎天端位置のセット

基礎伏図に基づいてアンカーボルト、ホールダウン金物を設置します。又、基礎天端レベルの位置出しは治具を使って行います。今はスペーサーなどの治具が普及しており精度の高い基礎ができるようになりました。

⑤基礎立上り部分の打設

⑥養生期間完了後脱型

脱型後は出来形寸法チェックです。

*住宅の基礎はコンクリートと鉄筋のJIS認定品使用が基準法施行令で決まっております。基礎工事完了後(令37条)JIS認定プラントの出荷証明、ミルシートの証明書を納品業者より提出してもらいます。

基礎工事完了、できました

今回は、住まいの大切な部分である地盤改良工事、基礎工事を説明させて頂きました!

第2回目は木工事を説明していきます。